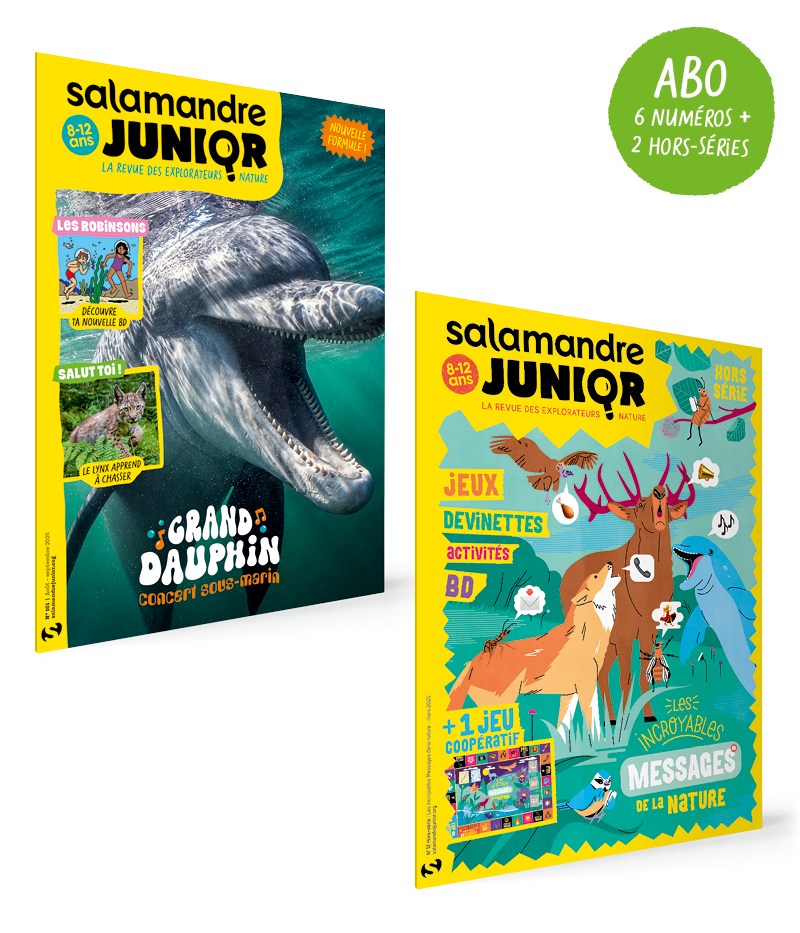

Le magazine Salamandre junior a désormais son podcast ! Chaque mois, vous retrouvez sur votre site salamandre école « Sam et les explorateurs du vivant », un magazine audio immersif qui offre aux enfants une expérience d'écoute à la fois ludique et éducative. Chaque épisode s’organise autour de l’interview d’un.e expert.e d’une zone identifiée et d’espèces spécifiques : la rivière, le sol, la forêt, la nature en ville… et commence par une carte postale sonore, une immersion auditive qui nous fait explorer un environnement en fermant les yeux, guidés par les interactions entre les enfants, Sam la Salamandre, et Lise la journaliste du podcast. Enfin, pour clôturer la séquence, Sam répond aux questions des enfants dans le « Club de Sam ».

Chaque épisode dure entre 10 et 12 minutes et vous permet d’offrir à vos élèves un support d’écoute attractif que vous pouvez exploiter sur plusieurs séquences.

La Salamandre école a rencontré Gabriel Melun, à la suite de l’enregistrement de ce premier épisode.

Gabriel Melun, dans notre podcast « Sam et les explorateurs du vivant », vous vous êtes présenté aux enfants comme le « docteur » des rivières, pouvez-vous nous préciser votre expertise ?

Gabriel Melun : Je travaille sur l'étude approfondie de la forme des rivières, de leur fonctionnement et des dégradations -d'origine humaine- de ces rivières et des moyens d'y remédier. Je suis donc officiellement « chargé de mission et de recherche en hydromorphologie et gestion sédimentaire ». Je vais par exemple étudier le transfert sédimentaire au droit de grands barrages ou bien l'impact des activités minières en Guyane qui se font à proximité directe des cours d'eau et qui sont des sources extrêmement importantes de dégradation de l'environnement.

Quel a été le déclic pour vous, pour faire ce métier ?

L’école a-t-elle joué un rôle dans votre parcours ?

J'ai beaucoup réfléchi pour savoir d'où cela venait... En CM2, la maîtresse nous a projeté un film sur les volcans, et je me suis dit : « Voilà, c'est ça que je veux faire ! »

L'idée de travailler sur les sciences de la Terre, les sciences de l'environnement ne m'a jamais vraiment quitté. Et puis, ça s'est suivi par un cursus plutôt scientifique jusqu'à l'université, avec des études très intéressantes en sciences de la Terre et de l'univers.

En master, j'ai ensuite glissé vers les sciences de l'eau, notamment par affinités avec certains profs passionnants qui nous ont fait sortir sur le terrain : dans l'eau toujours, dans les Alpes, dans le pays de Caux en Normandie, dans l’Aude ou ailleurs, pour aborder des thématiques très diverses qui touchaient à l'érosion du littoral, aux inondations, aux mouvements des glaciers, ou à l’effondrement de cavités.

Vous avez grandi dans la nature ?

Et bien non ! Je mène d’ailleurs un travail d’introspection depuis des années pour comprendre comment on peut être si attaché à la nature quand on a grandi à Paris, qu’on y a fait ses études et qu’on y travaille toujours ! Je crois que je dois aussi beaucoup finalement à mes parents, qui, au-delà du mode de vie urbain qui était le nôtre, m'ont appris l'importance de la nature, du vivant. Nous avons eu la chance d’avoir une maison de famille dans les Alpes et à la campagne, où nous allions souvent. J'en tire un épanouissement personnel profond, et pour moi c'est super important de transmettre ça aux enfants en priorité.

Dans votre métier, vous faites régulièrement des interventions auprès des jeunes…

Oui, principalement des classes de CM1-CM2, avec l'idée de leur faire toucher du doigt les enjeux de la diversité du vivant, leur apprendre à « décoder » les paysages ! Faire passer le message que les espèces sont adaptées à leur cadre de vie et que les activités humaines actuelles, telles qu'on les mène à l'échelle globale, tendent à dégrader ou homogénéiser les milieux, et donc affectent directement ou indirectement la biodiversité. En fait, on se rend compte que les enfants et même les collégiens, sont quand même super sensibles à la question et hyper intéressés : la diversité des animaux, des végétaux, les milieux, l'environnement, l'eau, etc. : ça les passionne assez vite… Et puis, finalement c’est notre futur commun qui dépend de cette prise de conscience.

Comment rester sur un message « positif » lorsqu’on s’adresse aux plus jeunes ?

En veillant à ne pas être catastrophiste avec un discours du type : « Attention, vous allez être la dernière génération à connaître les ours blancs ou les rhinocéros ! », mais plutôt en cultivant l’attrait pour la nature, car cela permet d'envisager l'importance de sa protection. C'est vrai que beaucoup d'enfants n'ont pas de contact direct avec la nature ou bien ont un contact, un petit peu plus « utilitariste » ou « ludique » grâce à des activités sportives, mais au fond pourquoi pas, car cela peut faire partie des vecteurs de lien. Une randonnée en forêt, une rencontre avec un écureuil, un cerf, une salamandre ou un chêne centenaire peut constituer un magnifique déclic !

La nature paraît loin pour certains…

Oui, c’est ce qu’on constate régulièrement. C’était le cas lors d’interventions récentes dans des lycées de Paris et de la proche banlieue. Avec mes collègues, nous avons eu le sentiment que, lorsqu’on parlait de nature, on parlait d'un autre monde. Or, quand on est à Paris, Lyon, Marseille, finalement, la nature, est à proximité immédiate et parfois, en 20 ou 30 minutes de RER, ou en 3 kilomètres de bus, on y est ! Je suis persuadé que l'une des clés d'une meilleure protection de la nature est de la côtoyer. Sinon on la perçoit comme une chose étrangère, qui fait même éventuellement peur. Et en plus la nature nous apporte un tel bien-être !

Mais ça sous-entend qu'il faut des passeurs aussi…

Tout à fait. Cela demande des passeurs. Mais les passeurs, finalement, cela peut être un peu tout le monde : des ami.e.s, des profs, des parents, etc. Le fait que l’on me force quand j'avais 6 ou 8 ans à faire des randonnées en montagne qui me semblaient interminables, avec ma mère qui me disait : « Mais si, il y a un framboisier juste au bout, tu vas voir ! », a joué énormément. Je fais pareil avec ma fille : quelques jours de randonnée dans le Mercantour pour s’apercevoir que les chamois, les bouquetins et les marmottes, ce n'est pas que dans les livres ! Mais finalement, sans marcher des heures, on se rend compte que, à proximité immédiate de chez nous, qu'on habite à Lille, Dunkerque, Gap, Remiremont, Carcassonne, ou Oloron-Sainte-Marie, et bien, on a une biodiversité et des milieux naturels qui sont fascinants.

Découvre le premier podcast Sam et les explorateurs du vivant :

Au programme des prochains épisodes du podcast Sam et les explorateurs du vivant à écouter :

- Podcast #2 : Qu’est-ce qui vit dans le sol ?

- Podcast #3 : Pourquoi faut-il laisser vieillir les forêts ?

Sam et les explorateurs du vivant

Ce podcast est produit par le magazine La Salamandre junior, avec le soutien de l’Office français de la Biodiversité (OFB). Production exécutive : Billy the Cast.

Réalisation : Benoît Laur. Journaliste : Lise Pressac. Directrice de production : Grace Leplat. (de gauche à droite sur la photo de l'enregistrement.)

Merci aux enfants : Oscar et Victoire

Merci à l’association O’Sphere à la Réunion, grâce à Aurélie DUBARD-GRONDIN avec la participation de Lovia, Anna et Mia.